「流し」の鑑賞フレンド丸

「この舟のろう方式」による活動の記録を、「〜ながラー」の視点からふりかえり、アーカイブとして掲載します。

今回は「流し」の鑑賞フレンド丸 の企画の様子をお届けします。

【活動期間】2024年6月~2025年1月

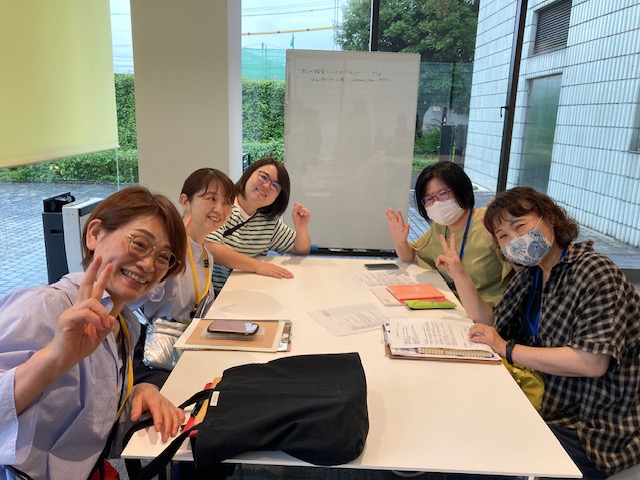

【メンバー】

4期:岩井、山崎、佃

5期:水井、辻

舟の出航

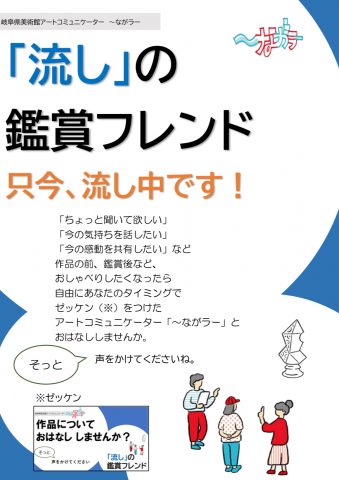

昨年も活動したこの舟は、展示室内にて一定時間待機し、来館者が作品を観たときにふっと湧き出る感想や「ちょっと誰かに話してみたい」という思いに寄り添い、お話を聴くという活動です。【昨年の活動はこちら】

今年度、新メンバーを募るため、「~ながラー」5期を対象に舟の説明会を実施しました。参加者の中から乗船希望者2名を加え、計5名のメンバーで出航しました。

今年度は、通年企画として夏期・秋期・冬期の3期に渡り実施。特に秋の「第39回国民文化祭 第24回全国障害者芸術・文化祭「清流の国ぎふ」文化祭2024」関連の大型企画展を控え、多くの来館者の方たちとのふれあいができることを、とても楽しみに「流し」のメンバーもそれぞれ準備に力が入りました。

夏期(第一期:7月~8月)

・企画展示

菅原道真公1125年 太宰府天満宮式年大祭記念「神戸智行-千年を描く-」

・所蔵品展示

象る―彫刻コレクションから / ここではない どこかへ 美術にみる「理想郷」

企画展示、所蔵品展示のどちらも、楽しみながら鑑賞できる作品が多く、来館者の方からお声がけをしていただくことが多いように感じました。老若男女問わず多くの方と出会い、お気持ちや鑑賞の楽しさを一緒に共有することができました。

≪来館者の方の様子やお話より≫(抜粋)

夏休み期間、お子さんを含むグループや中高生世代の友人同士といった方々からも多く、お声がけいただきました。作品に描かれている虫や動物等を探して楽しんでいる様子があちらこちらで見られました。

「(池の鯉の表現が薄くなっているのは)水面に映っているからですかね」や「これは逃げていくところですね」といった短いお言葉で、私たちが「なるほど!」「確かに!」と思うような、多様な見方でご感想などを話された方もいらっしゃいました。

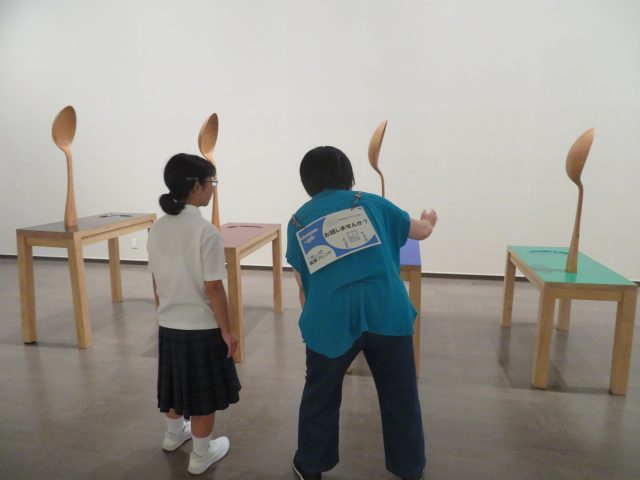

所蔵品展示の≪作業台-Spoons-≫のスプーンを人に見立て、「生きているから作品の中に水を満たすんですね。」と語られたことが印象に残っています。

≪メンバーの感想より≫

ひとりで静かに鑑賞したい来館者の方も、もちろんおられますが、素晴らしい展示を観て溢れ出す感動を言葉にしたいと思う来館者の方もおられ、人によって見る視点が違ったり、もたれる感想が違ったりするという当たり前のことに気づかされました。

SNSにて「流し」の活動を「面白いね」と書き込んでくださる方がいらしたとご報告頂いたのが、第一期の活動で一番印象に残っています。「流し」の活動中に来館されたかは不明ですが、わたしたちの活動が、誰かの心に届いた感じがして何より心強い言葉でした。

秋期(第二期:10月~12月)

・企画展示

皇居三の丸尚蔵館特別協力「PRALLEL MODE :山本芳翠-多彩なるヴィジュアル・イメージ-」「PRALLEL MODE :オディロン・ルドン-光の夢、影の輝き」

「第39回国民文化祭 第24回全国障害者芸術・文化祭「清流の国ぎふ」文化祭2024」が開幕。それに先だって岐阜県美術館においても、皇居三の丸尚蔵館特別協力「PRALLEL MODE :山本芳翠-多彩なるヴィジュアル・イメージ-」(以下「芳翠展」)、「PRALLEL MODE :オディロン・ルドン-光の夢、影の輝き」(以下「ルドン展」)が開幕しました。

岐阜県美術館所蔵品だけでなく、皇居三の丸尚蔵館をはじめ、他の美術館の貴重な作品が展示され、質・量とも圧倒される空前絶後の企画展です。来館者の方は高い期待感をもって鑑賞されるのではと予想しました。

私たちは、美についての素朴な疑問に寄り添い、作品を見て感じたことに共感し、「誰かに聴いてほしい」という来館者の方のニーズに応えることを目的としています。来館者の方の、静かだけれども熱意のある鑑賞、芳翠、ルドンの世界に没入される鑑賞の妨げにならないよう、お声がけをお待ちする姿勢で活動を実施しました。

また、展示室内の立ち位置にも気をつけました。両展示ともに、最初の展示室から質・量ともにガツンとくる展示作品の熱量に、圧倒される来館者の方の様子が見てとれました。通常は、各展示室を満遍なく流せるように立ち位置を決めるのですが、最初の展示室での活動は見合わせることとしました。そして、ルドン展では、豊富な作品が迷路のように繰り広げられる版画の展示室での活動は道幅が狭く、曲がり角も多く、逆走すると来館者の方にぶつかるおそれもあることなどから、活動を見合わせることとしました。

そんな中で、私たちのゼッケンを見てお声がけしてくださる方があり、来館者の方との会話が「対話型鑑賞」になっていると気づき、嬉しく感じることがありました。お声がけいただける場面では、作品に関する質問もあり、監視員の方に繋ぐことが多々ありました。

≪来館者の方の様子やお話より≫(抜粋)

芳翠の出身地である恵那市明智町在住の方からお声がけいただき、明智町の電話帳の表紙が芳翠の作品であったことなどのお話を伺えました。

大学生の来館者の方との会話から、レポート作成のヒントが得られたと喜んでいただけたりもしました。

≪メンバーの感想より≫

来館者の方から話しかけられるのを待つ姿勢でも、ゼッケンを見て話しかけられることも多くなってきた実感があり、少ない機会であっても、来館者の方との会話を楽しむことができました。

冬期(第三期:1月)

・所蔵品展示

イメージとイリュージョン-田口コレクションから

特集:小本章

特集:フランス19世紀版画

こいつぁ春から縁起がいいわえ 能・歌舞伎・文楽・・・絵画にみる舞台芸術の世界

展示室毎に展示内容が異なることから、様々なジャンルの作品を楽しめるように感じました。私たちも展示を鑑賞しながら、来館者の方と話しながら、ゆっくりとした時間を過ごしました。

≪来館者の方の様子やお話より≫(抜粋)

「流し」のゼッケンを見て気軽に声をかけてくださる方が多く、また作品をじっくり集中して鑑賞されている来館者の方が多かったです。

「静かなところだから、美術館に来た」と話してくださった来館者の方がいました。

≪メンバーの感想より≫

今回も「待ち」の姿勢で、展示室を「流し」ました。来館者の方がゼッケンを見て、声をかけてくださり、ちょっと聴きたいこと、話してみたいこと、聴いて欲しいことをお聴きし、共感しました。「これぞ、流しの活動だな」と感じ、今期の集大成のような一日となりました。

以上で、今期の「流し」の鑑賞フレンド丸の舟は終了です。

地道に一歩ずつですが、来館者の方が作品を観て感じたことに共感し「誰かに聴いてほしい」というニーズに応えるべく、そっと寄り添うことができたのではないかと実感できる活動となりました。

執筆者:岩井、山崎、佃(4期)、水井、辻(5期)