【基礎ゼミ】第5回〈合理的配慮と不当な差別的取り扱い〉〈マイクロアグレッションとは〉

【基礎ゼミ】第5回「障害とはなにか、差別とはなにか」「マイクロアグレッションとは」

実施日:2024年6月8日(土)10:30〜15:00

会 場:岐阜県美術館 AM:講堂/PM:アートコミュニケーターズルーム(以下ACルーム)

講 師:川島聡さん(放送大学 教授)

内 容:美術館に集う多様な来館者をとりまく、障害や差別といったキーワードを切り口に、「障害の社会モデル」から「障害者差別解消法」、そして「合理的配慮の概念」について学びます。

また、コミュニケーションをとるうえで配慮したい「無自覚な差別」について考えます。

障害とはなにか、差別とはなにか

今回の基礎ゼミでは、障害者差別解消法の定義に基づき、「障がい」や「差別」についての理解を深めました。

午前中は川島さんに身体的・精神的に障がいがある人が社会や日常で感じる制限について、具体例を交えながら解説をしていただきました。

「合理的配慮」と「不当な差別的取り扱い」

「合理的配慮」とは、障がいがある人が平等な機会を享受できるように、サービスを提供する側が過重な負担を伴わない範囲で、個々の求めに応じた配慮をすることです。一方で、正当な理由なく、障がいを理由として制限をしたり差別をしたりすると、「不当な差別的取扱い」になります。

合理的配慮を提供する上で、

・個々のニーズ

・非荷重負担

・社会的障壁の除去(バリアフリー)

・意向尊重

・本来業務付随

・機会平等

・本質変更不可

これらの7つの要因を考慮しながら、様々な来館者の意向を聞き、負担のない範囲で実行することが必要です。

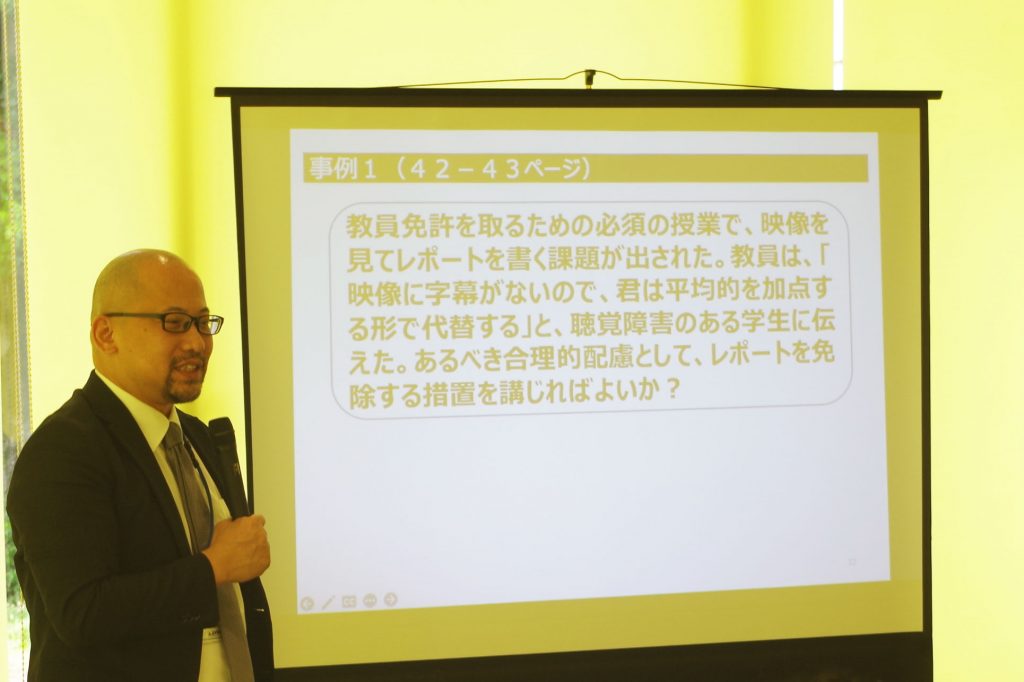

考えてみる

午前の講義内容を踏まえ、午後からは確認問題に取り組みました。様々な事例の内容に対し、どのような配慮をすべきか、事例が差別に当たるかどうか、なぜそう考えるのかをグループでディスカッションしました。最初は戸惑ったり悩んでいたりした様子の「〜ながラー」でしたが、講義で学んだことや、自身の経験を用いて検討し議論することで、少しずつ理解を深めていきました。

最後に、美術館に関連する事柄で「これは不当な差別にあたるのではないか」「これは合理的配慮の不提供にあたるのではないか」と思われる事例を考える議題がありましたが、「〜ながラー」が宿題として取り組むことになりました。

「マイクロアグレッションとは」

美術館スタッフより、美術館で活動する上で、来館者への声掛けの工夫について話がありました。

悪気がなく言った一言に人種や文化背景、性別、障がい、価値観など、自分と異なる人に対する無意識の偏見や無理解、差別心が含まれ相手を傷つけてしまうことがあります。(マイクロアグレッション)

それぞれの多様な背景に配慮してコミュニケーションをとることが求められています。

先回りして配慮することに固執してしまうとコミュニケーションがとりにくくなってしまいます。「~ながラー」が来館者の方と接する中で、まずは「マイクロアグレッション」のことを思い出し、自分の言葉や意識を自覚して、目の前の人と向き合い活動していきます。

「~ながラー」のふりかえり

・誰もが障がいのある人になりうる社会・誰もが人からは見えない特性や苦しみをもっているかもしれない世界で、法律で「障がいがあると分かった時点で合理的配慮をしなさいね」と明記してあるという事実。これは、今後社会で、誰もが望んだ生き方をするため、そして社会全体を優しいものにするための、現代に必要なルールなのだと判りました。決して「事業者の負担を増やすための悪法」と捉えてはならないのだと気付かされました。

・今回は、障害がいに対しての知識や考え方を知り・考える機会を得る事ができたと感じています。ただし、まだまだ理解出来ているとは言い難いのも本音です。難しかったです。その理由として、「障がいの知識が少ない」のはもちろん今回のように「障がいについて話し合う機会自体が今までの日常にない」。そして「障がいのある方と触れ合う機会が少ない」ために自分は理解不足になっていると、自身の無知を改めて感じました。

・日本の世の中の大多数も同じ状況ではないでしょうか。今できることは、知っている人が行動すること。舟※の活動時、障がいに対して無意識でなく意識的に行動していきたいと思います。

※舟とは「〜ながラー」のメイン活動で、1つの舟(=アイデア)に乗り合わせたチームで話し合い、活動を展開していくもの。

スタッフノート

今回のゼミでは、アートコミュニケーターとして、来館者にどのような配慮ができるかを考えていくための基礎を学びました。具体的な事例をもとに議論したことで、自分たちの活動場所である美術館で取り組んでいくべきことが想像できたのではないかと感じました。これからの活動に反映し、誰もがアクセスしやすい美術館を一緒につくっていきます。